MAGAZINE

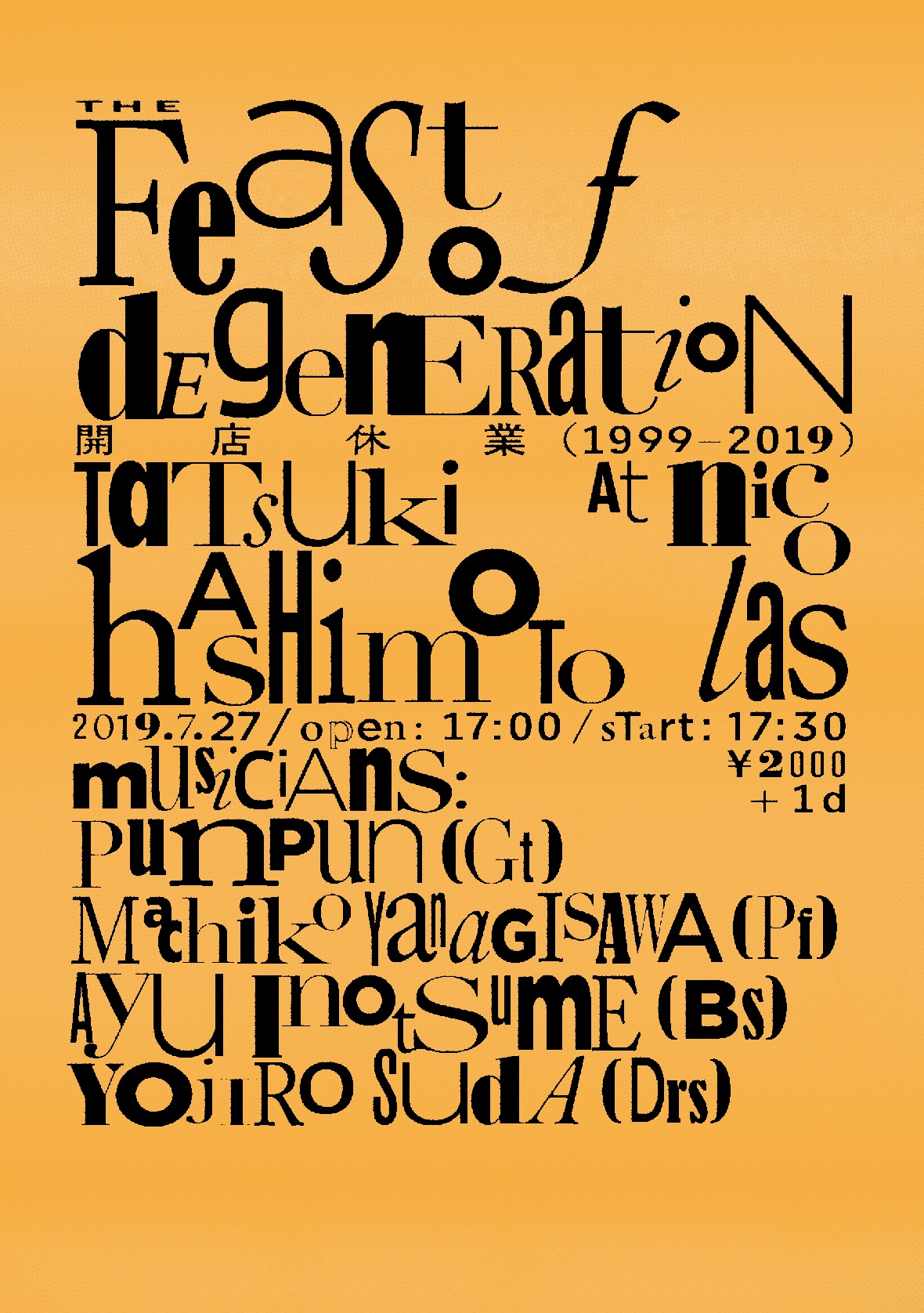

ISSUE:02 橋本竜樹インタビュー・後編

「内向きなものを愛でる」

橋本竜樹インタビュー・後編

作曲家、アレンジャーとして活躍する傍ら、de.te.ri.o.ra.tion/Deterio Liberも主宰する橋本竜樹。

7/27(土)に初期名義SwingSetの楽曲を演奏するライブイベントを三軒茶屋Nicolasにて開催するとのこと。

今年活動20年の節目でもある橋本に、自身の音楽人生を振り返ってもらいました。

インタビュアーは橋本と平素より親交のある中村義響さん。

前編では音楽をはじめた頃やSwingset誕生のきっかけなど、

後編では多岐にわたる活動から現在に至るまで、そして「内向きなものを愛でる」理由について語ります。

7月某日、デテリオ音楽事務所にて。

Interview Text by 中村義響

Preface&Edit by カワイアミ

Strauss / Second Royal / HARVARD

中村(以下中)

ーアルバムの後、2001年には『Flag Remixes』の12インチがリリースされますが、その辺でBambiniのレーベルとしての動きっていうのは終息に向かっていきますよね。翌年にはシュトラウス名義の活動で『Sound of Garden 2』(※ZESTのバイヤーだった丹羽宏彰の監修したコンピレーション・シリーズ)に収録されたリビエラのリミックスが発表されます。これがStraussでの最初のリリースでしょうか?

橋本(以下橋)

ーその前に、Francfrancの作ったクリスマス・アルバムで”ジングルベル”をやっているのがある。

中

ーそこからStrauss名義の活動が折に出てくるわけですが、アルバムとしては05年『MUSIC FROM MILKVETCH』まで時間がかかりましたよね。その間のことを少し教えてください。

橋

ー高橋(※孝博=HALFBY)くんがチャーべ(松田岳二)くんにミックスを頼まれて作る人がいないから一緒に作ったり。

中

ーHALFBYのスタートってことですね。当時チャーべさんはCubismo Graficoで活動していて、DJとして活動していた高橋さんにリミックスの依頼を出したと。HALFBYとの関わりでいうと、それも高橋さんが『ポプシーロック!』を手伝っていたということなんですよね。

橋

ーそうそう。自分以外はみんな同じ京都のコミュニティに居た人たち。僕はあそこでは最初からお客さんだったので。Swingsetのとき、急に大阪から来たよく知らない人だった。

中

ーHALFBYとの関わり方は、いわゆるマニピュレーターですよね。当時はDJが作る音楽にマニピュレーターがいることが当たり前の時代でした。DJがつくる音楽がもてはやされた時期でしたよね。

橋

ーうんうん。DJがかっこいいっていう時代だったんだな。見え方として。

中

ータツキさんはHALFBY以外にも、FREDO、RUFUS、Satoru Onoなどセカンドロイヤルの初期作品には多く関わっていましたよね。当時ご本人としては、言うならば裏方として、どういうモチベーションだったのですか。

橋

ー自分でも手に職が欲しいとか思っていたのかも。ちゃんとしたエンジニアでもないから、とりあえず実績を作ったら人にも言えるかなと思ってやっていたかも。名刺作りみたいな感覚で。

中

ー同時期にエスカレーター(※Big Loveの仲真史が主宰したレーベル)のHARVARDも手掛けられていますよね。

橋

ー仲さんに、HARVARDを出すからやってよって言われて。

中

ー後にHALFBYはメジャー・デビューを果たして、HARVARDもあの時期の周辺シーンを代表する存在となっていったわけですが、そこにはタツキさんのサウンドの記名性がかなり反映されていたと思うんです。一連のセカンドロイヤル作品やHARVARDの音作りって、どのようなコンセプトで制作されていたのですか。

橋

ーリズムが立っていてメロウな音色が好きだから、そういう感じで作っていたけれど、HALFBYとかは必ずしもそういう感じじゃなかったか。ま、でもディレイの掛け方とかかな。あまりがっつりした音じゃないから、僕っぽいのかも。ちょっとやっぱりサイケというか、変な感じにしたくて。

中

ーアレンジャー的な役割も担っていたわけですよね。

橋

ーHARVARDは、ヨウスケがギターを弾いて、ヤックもたまにギターを弾いて。打ち込んだり鍵盤とかはほとんど僕がやっていたかな。HALFBYがサンプリングでレコードを使わなくなってからは、楽器とかも全部やっていたし。そういうアレンジャー的なことをしてたのかな。

中

ーこの時期というのは、StraussとSwingsetの活動は平行していたのですか。それとも、Swingsetは活動を終了していた?

橋

ーその頃は英語の歌を歌うのが気恥ずかしくて仕方がなくて。英語も良くわかってないし喋れない奴が英語の歌を歌うのが辛くて辛くて、こんなことしたくないって(笑)。それで歌ものはやめたいな~となって。

中

ーなるほど。

橋

ー真面目に作っても洋楽じゃないから洋楽としては聴いてもらえないし、邦楽好きには受け入れられないし。人の作品の音を手伝っていく方がまだいいかなと。他にすることもなかったし。

中

ーようやく05年になって、Straussでアルバムを作るわけですよね。レーベルは当時大阪にあったSYFTというレコード店のスタッフが運営していたRODNEY RECORDS。流れから言えば、セカンドロイヤルからリリースされてもおかしくなかった気がしますが。

橋

ーそれは思っていなくて。全くの別物だと思っていたから。セカンドロイヤルはパーティーが好きで<みんなが好きなものを形にする>っていうレーベルだったし、僕は<自分の好きなものを形にする人>だから、そこがもう違うなと。今から思えばセカンドロイヤルから出してもらえばよかったのかもしれんけど(笑)。

中

ーレーベルとしては勢いのある時期でしたものね。

橋

ーでもなんか違うなぁと、なんかポップだなぁと思っていて。今から考えたらすごく自分くさい音なんだけどね(笑)。

中

ーでは、そこに対してアルバム『MUSIC FROM MILKVETCH』は、どういったコンセプトだったんですか?

橋

ー割と健全な音楽を作ろうと思って。歌ものの時は情感とかネガティブな感じが出たりとかだったけど、Straussはインストだったから割と絵を描くように作ろうかなと。

中

ー僕が当時アルバムを聴いたときの感想は、ライブラリーとかイージーリスニングのような質感と、当時いい具合に成熟していたエレクトロニカ~インディトロニカの要素が、うまく混ざりあっている感じがして、すごく好きでした。

橋

ーそうかもしれない。ペンギンカフェとかイタリアのチェレステとか、ああいう牧歌的なプログレ。あとクラスターとかの感じとかも好きだったから、なんかできそうだなぁと。

中

ー当時の制作環境というのは。

橋

ー自分の家でノートPCとギターで。もうPCで完全に完結してたかな。ソフトはあんまり良くなかったけど、限られたもので作ろうかなってやってた。

職業作曲家

中

ーStraussのアルバムの翌年、2006年に関西から上京されていますよね。

橋

ーStraussを出したらCMのお仕事が来るようになって。あとHALFBYがメジャーになった時のスタッフの繋がりでCHARAさんの作品のアレンジをすることになったり、月に何回も東京と京都を往復することが増えてきてツラくなって。それでお付き合いしていた今のうちの奥さんも元々、東京に長く住んでる人だったから、結婚もするかって。

中

ーCMのお仕事をするようになったのはStraussのタイミングが最初なのですね。最初はこういう仕事もあるのかって感じですよね。

橋

ーそう。なんかすごいお金もらえるなと思って。

中

ーそれまで音楽で食べていくことって考えていたんですか。おそらく、そこまでやってきたインディの音楽っていうのは、ほとんどお金にならないわけじゃないですか。

橋

ー今から考えたら全然若いんだけど、26~7歳の頃はやっちまったなぁ、もうこれは死ぬしかないなみたいに思っていて(苦笑)。親にお金をもらいながらやってたから。

中

ーそこから09年くらいまで、タツキさんご自身の音楽活動というのは表向き止まりますよね。職業作家としての修行の時期でもあったということですよね。

橋

ーうん。仕事しかしていなかった。より吹っ切れた感じがあったのが、CMの音楽の場合、楽曲の完成度も勿論大事だけど、CM自体の出稿量や企画自体の面白さがそれ以上に大きかったりするから、良くも悪くもよりドライになれた。

Nag Ar Juna

中

ーNag Ar Junaの制作がはじまったのはいつ頃ですか。

橋

ー07~08年くらいかな。作ってはボツにしてっていうのを繰り返していて。

中

ー仕事の合間で少しずつ作ってはいたんですね。2010年にNag Ar Junaのデビュー・アルバム『How Many Friends Can Die Happily?』が世に出るわけですが、Straussのサウンドとは相当にギャップがありましたよね。

橋

ーなんか(その数年間の変化として)音楽が誰にでも作れるものになったことと、CMの仕事で洋楽のなんとかのこういうジャンルの雰囲気を再現する…とかやっていると、模倣したりコピーで上手に作ることが当たり前になっちゃって、そこにはもう何の意味もないような気がして。そうしたら、日本語で歌かなと。

中

ーNag Ar Junaは、フォーク的な日本語の歌っていうのがベースにあって、それをアレンジで煮詰めていくっていう作り方なんでしょうか。

橋

ーそういう歌もあるし、リフから作るっていうのもあって、割と普通の音楽の作り方かも。

中

ー当時のインディ・ミュージックの状況を振り返ると、チルウェイブのタームだったですかね。

橋

ーCaptured TracksとかUSインディが良くって、あとConan Mockasinの『Forever Dolphin Love』とか。あ、生まれて初めて世の中と好きなものが合致した時だったかも(笑)。

中

ーたしかにConan Mockasinは共通点ありますよね!キーワードとしてはサイケ感ですかね。当初『How Many Friends Can Die Happily?』はレコードのみリリースされていましたが、自費制作だったわけですよね。

橋

ー自分はもうCDはいらないなと思っていたんでレコードにして、これは出すやつおらんやろうって思ったから自分で出した(笑)。CMとかで生計が立ってたから、純粋に自分の音楽を追求できた。これは気楽でいいな~と。

中

ー純粋に自分の音楽を追求できた、という点ではSwingsetの頃と比較してはどうですか。

橋

Swingsetの頃は若かったから、人に認められたいなぁっていうのはあったと思う。

中

ー『How Many Friends Can Die Happily?』はレーベルde.te.ri.o.ra.tionとしての第一弾作品だったと思うのですが、当時レーベルとしてやっていこうという展望はあったのですか。

橋

ーうーん。多少はあったけど、まぁ無理だなと。大変すぎてなかなかできない話と思っていた。

de.te.ri.o.ra.tion

中

ー2014年になって、Nag Ar Juna『doqu』とShe Talks Silence(※ベッドルーム・ニューウェーブを標榜するDIYガールズ・ポップ・ユニット。当時はPRINCE GRAVESのAMI KAWAIも在籍した)の『When It Comes』の12インチがde.te.ri.o.ra.tionから同時リリースされます。そこからレーベル活動が本格化していった。

橋

ーそう。その頃はインディ・レーベルがレコードを出さない時期だったから、アナログ化するだけで価値があるってイメージが合ったから、なんかそういうのやってみようかなと。

中

ーその次がアユくん(ayU tokiO)の『New Teleportation』ですね。レーベルとして他のアーティストの作品を出したいなとなったきっかけはあるのですか。

橋

ー自分が好きなものが形になるのは、自分にとってもいいかなと思って。

中

ー自分の好きなアーティストが周囲にいて、積極的に関わりたい、サポートしたいっていう気持ちが出て来たわけですね。

橋

ーそう!以前は洋楽の真似は洋楽の真似だったし、そこは(他のコミュニティと)パキッと別れていた。日本人として楽曲とかサウンドの好みを追求して、結果それが偉業になっているような人ってあんまりいなかった気がするのが、今は意外といるなぁと。

中

ー2010年代からですよね。いわゆる洋楽コンプレックスから解放されている世代というか。

橋

ーそうそう。あれがいいなと思って。あとシティポップの流行前だったから、わりと皆うっかり勝手なことができたのかなと。

中

ー以降、may.e『私生活』とPunPunCircle『Tsuki Nukeru』『PUN!』ですね。

橋

ーPunPun からレーベルの方針を変えていて。あらかじめ完成している音源をアナログ化するのはやめて、レーベルのエクスクルーシブな音源を作っていこうとなって。そもそもPunPunは弾き語りがすごくいいなと思って誘ったけれど、楽曲はめちゃくちゃ作り込んだものを持って来て、お前そういうやつだったの!?ってなって(笑)。

中

ーそこからPRINCE GRAVES、Naoya Takakuwaとリリースが続くわけですが、レーベルとしてはアーティストの共通項も見えつつ、幅もあるラインナップになっていきましたね。こういうアーティストのアナログ・リリースをできているレーベルは今、かなり貴重ですよね。

橋

ー最近、レーベルのイメージが固まってきた感じはあるかな。まあ、アナログは今(国内アーティストの作品が)いっぱい出すぎているから、今後はやり方を考えていかなきゃとは思っているところで。

中

ーそんな中で、今度はレーベル作品として、なんと書籍をリリースされたんですよね。庄野雄治『たとえ、ずっと、平行だとしても』。これはどういう経緯なのでしょうか。

橋

ー三茶によく飲みに行ってる『ニコラ』ってお店があって、そこでイベントとかよくやってるコーヒーロースターの人とカウンターで飲む機会があって。ま、その流れで。

中

ーそれが庄野さんだったと。とはいえ、音楽レーベルをやってきて、いきなり書籍を出してみようとはならないと思うんですけどね(笑)。

橋

ーね(笑)。すでに他の出版社から何冊かエッセイ系の本を出している人なんだけど、今度はそうじゃなくて小説を出したいと言われて。しかも見せ方として出版社から出したくないと。そこでまあ、先方から出してくれないかと言われて。

中

ーそれでタツキさんも何か感じ入るところがあったってことですよね。

橋

ー喋っていて面白い人だったし、作品もウチっぽいというか<内向きな>作品だったからいいかなと思って。というのと、レコードの販路として本屋さんとかそういうところに広がるとどうかなぁと考えたりっていうのもあって。

中

ーなるほど。今、de.te.ri.o.ra.tionっぽいっていう発言で「内向きな」っていうのがありましたけど、それがキーワードなのかもって思いました。

橋

ー内に向いてるものしか出してないですね。みんな認められたいとか思っているかもしれないけど、その手段として音楽を作っている人の作品は出さないかな。それが健全であろうと不健全であろうと、外向きなものは出さない。まあ、僕が勝手に作品に対してそう思えたかってだけなんだけど。

中

ーレーベルで作品をリリースする役割って、普通は外を向いている作品をより外に向けて拡げていくっていうことだと思うんですね。つまりレーベルのコンセプトが、ある意味で宿命的に破綻しているというか。

橋

ー物を作っている人がやっているレーベルだからね。自分がずっと居心地が悪かったから、そういう人たちが居心地がいい場所を作ろうかなくらいの気持ちで。

中

ーこのまま書いたら、リリースの陳情が殺到しそうですね(笑)。

橋

ーヤバイヤバイ!それは違うぞって(笑)。自分がこんなレーベルあったらいいなをやっているだけで。あと自分は昔に、Bambiniから7インチを出してもらったっていうのが、むちゃくちゃ嬉しい体験としてあって。あれはいいなと思って。

中

ーなるほど。その時の体験を新しい子たちにもってことですね。おお、レーベル・オーナーぽいまとめですね(笑)。

橋

ーぽいね(笑)。

中

ーそんな中、その7インチから20年のSwingsetのライヴを迎えるわけですが。個人的にも、Swingsetって今いいなぁっていうのがあって。ポップ・ミュージックの20年周期説みたいなものに漏れず(笑)。

橋

ーさっき話に出てきた『ニコラ』で、デビュー20周年なんだよねって話したら、あ、じゃあそれ、お祝いしなきゃねーってなって。だからお祝いです。

中

ーde.te.ri.o.ra.tionは今年後半も動きが活発にありそうですし、Nag Ar Junaの新作も期待しています。

橋

ーレコーディングしなきゃ(笑)。今日はありがとうございました。